Estacional, como la gripe, así es el requiebro sentimental por los rincones callejeros de mi pueblo.

Mi pueblo está ahora más bello y renovado de lo que jamás estuvo pero a la vez me es también más ajeno. Sus sinuosas y empinadas calles, adornadas y luminosas, son invadidas por los inevitables portacámaras capturadores de las bucólicas imágenes de la montaña nacional.

Un ejército de variopintos personajes irrumpe con su algarabía desordenada todos los días por sus viejas calles y plazuelas espantando, junto con las palomas, la candidez de sus frías mañanas y la íntima comunión de los parroquianos, pero permaneciendo completamente ajenos a sus antiguas tradiciones.

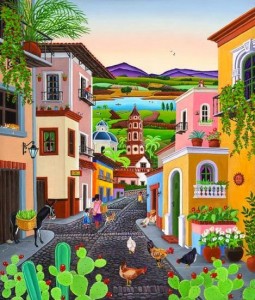

Marchan de lado a lado del gentil caserío. Recorren todas sus callejuelas retorcidas y claras. Se instalan en sus plazas, iglesias, monumentos y cafeterías. Entusiasmándose, como niños, con el empedrado de las calzadas, con los balcones cuajados de geranios multicolores, con viejos paredones que aún hablan de tiempos duros y antiguos cuando de la buena tierra fluían los argentinos ríos metálicos. Buscan, siempre buscan, no importa él qué, siempre van tras el descubrimiento de lo sorprendente, de aquello cuya existencia parecen no poder asimilar, exclamando los típicos: “jamás pensé que pudiera hacerse…”, “jamás pensé que pudiera existir…”, “jamás pensé que fuera posible…”. Deteniendo, asombrados, su marcha ante aquello que les ha parecido raro o insólito o, simplemente, desacostumbrado.

Lo mismo a mí, en la cafetería, un amable y desconocido mesero, sonriente y solícito, atiende mi desayuno de platillo típico, café de olla y pan de la casa. No sabe quién soy y tampoco está particularmente interesado en conocerme. Soy un turista más, un extraño en mi propio pueblo. Mi pueblo me es ajeno y yo soy ajeno a él. Toda mi nostalgia vive aquí, embarrada en sus paredes coloridas, derramada por sus callejuelas y avenidas. Me sale al paso cada vez que reconozco un rincón o un portal o cuando llega a mí el aroma del pan recién horneado o cuando oigo el redoblar de las campanas de la antiquísima iglesia, que ahora estrena equipo de sonido, tal vez con la fútil esperanza de conquistar a alguno de sus múltiples visitantes, que están más interesados en sus columnatas y capiteles, en sus adornados altares y en sus antiguas estatuas y pinturas, que en compartir la espiritualidad de los pocos feligreses que persisten en el servicio religioso cotidiano.

En la calle un charro encaballado pasa haciendo chispear las piedras de la avenida con las duras herraduras de su montura. El brioso alazán y el orgulloso jinete de vestidura galoneada despiertan en mí viejos recuerdos ahora ya sobreseídos. Al otro lado de la plaza, el guardia policial de uniforme azul y tolete y radio al cinto, en antitética imagen al paisaje que evoca el charro montado, me devuelve a la actualidad. Las antiguas estampas se mezclan con las recientes dentro de un nuevo e insólito paisaje, ambas forman ya la imagen actual de mi vetusto pueblo. La modernidad y el progreso lo han convertido en regocijal de citadinos asombrados de ver tanta luz, tanto azul, tan poca gente, tanto espacio.

IMAGEN

Mi pueblo >> Óleo >> Raúl del Río

Alberto Navia Rivera nació en Real del Monte, Hidalgo, el 8 de abril de 1958. Poeta, narrador, ensayista y promotor cultural. Estudió la Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado en Sombra del Aire desde su fundación en 2011, propositivo, inquisitivo y arriesgado.